视频

Prompt

好,咱们从梦开始的地方说起:Prompt。

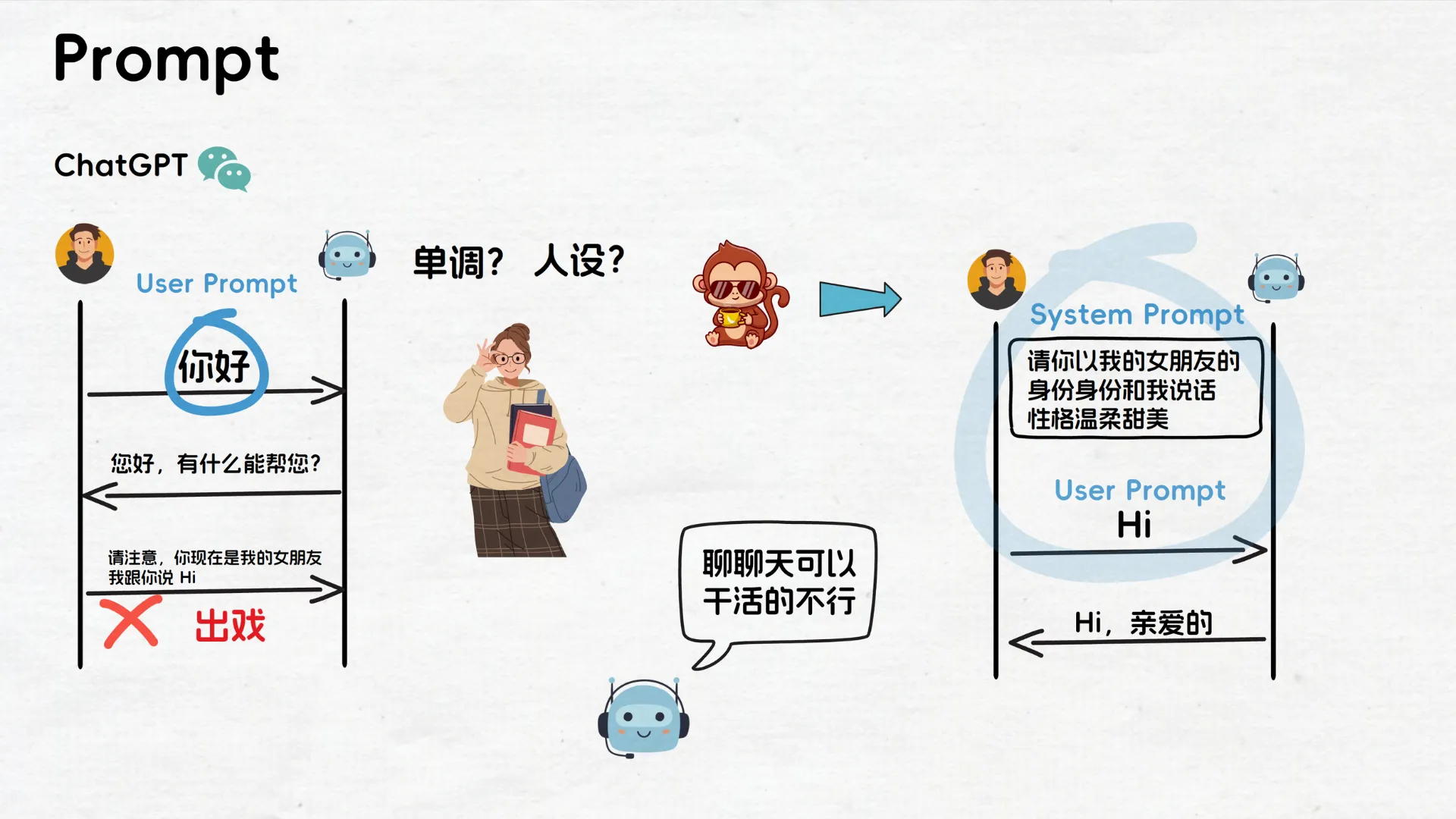

想当初,AI 刚火的时候,我们和它互动,就跟微信聊天一样,你在对话框里输入”你好”,它就回你一个”你好,有什么可以帮您?“。你发过去的这条消息,就叫 User Prompt,也就是用户提示词。

但这有点单调,对吧?有时候我们希望 AI 能有点”人设”,比如,让它扮演我的女朋友。我总不能每次都说:“请注意,你现在是我的女朋友,我跟你说 Hi”。这也太出戏了!

于是,聪明的工程师就想了个办法,把这些”人设”信息,单独拎出来,放到一个叫 System Prompt 的地方。这个 System Prompt 就像一个演员的背景设定,告诉 AI:“你是一个什么样的角色,你的性格是什么,说话要用什么语气”。

这样,每次我们和 AI 聊天,系统都会把这个”人设”和我们的”聊天内容”一起发给 AI。整个对话就自然多了。

但说到底,这时的 AI 还只是个聊天机器人。你问它问题,它最多告诉你怎么做,真要干活,还得我们自己来。

AI Agent

那能不能让 AI 自己”动手”呢?比如说,让它帮我看看我电脑上某个文件夹里都有啥文件?

这时候,AI Agent 闪亮登场了!

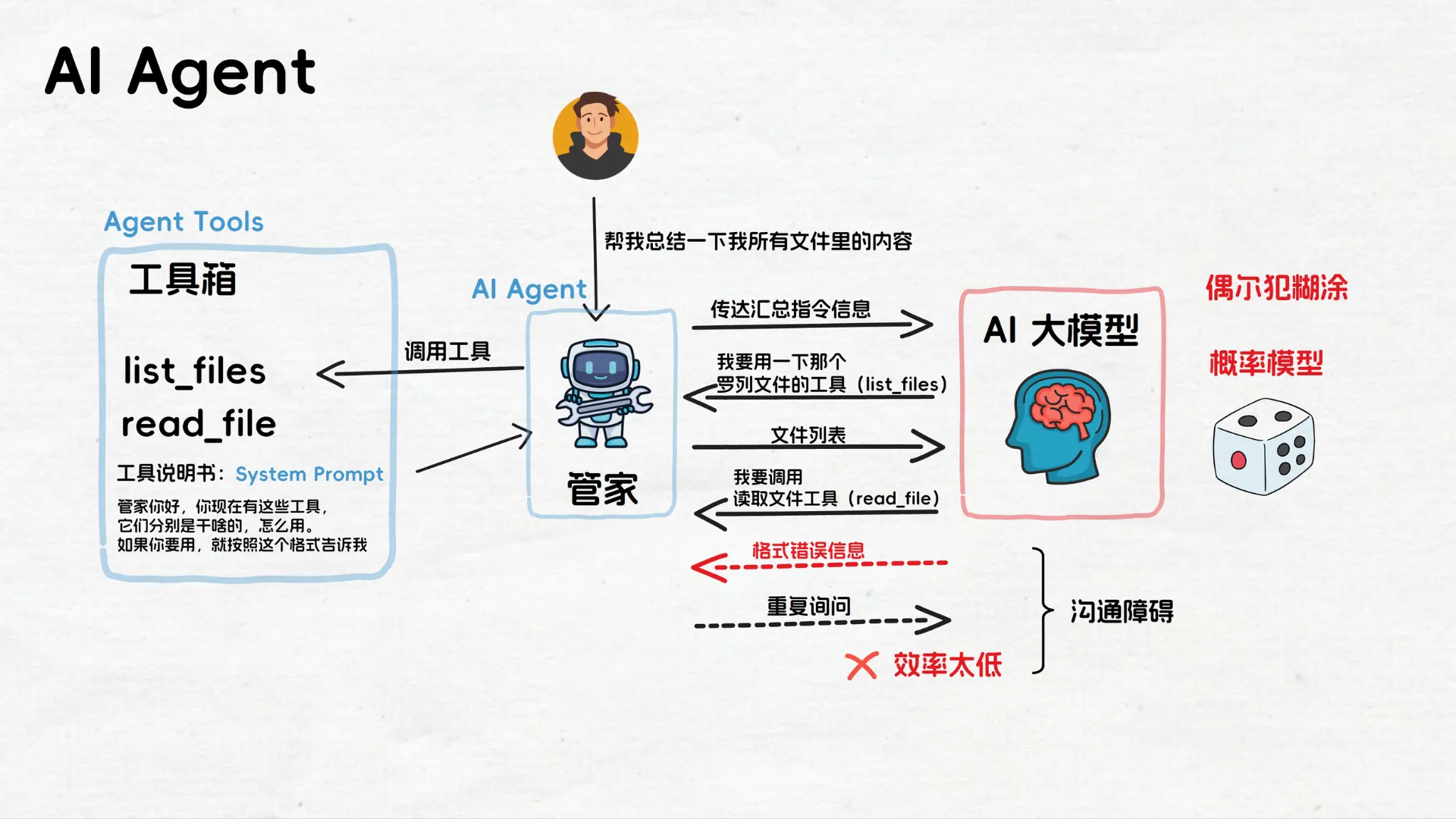

你可以把 AI Agent 想象成一个”管家”。我们这些当主人的(程序员),先要给这个管家配备一套”工具箱”,比如”罗列文件”的工具,“读取文件”的工具。

然后,我们要给管家一本”工具说明书”,这本说明书就是前面提到的 System Prompt 的升级版。里面写着:“管家你好,你现在有这些工具,它们分别是干啥的,怎么用。如果你要用,就按照这个格式告诉我”。

现在,我们作为终极老板,跟管家说:“去,帮我总结一下我所有文件里的内容!”

管家(AI Agent)收到指令,就会把我们的要求和那本”工具说明书”一起,汇报给它背后真正的大脑——AI 大模型。

如果这个 AI 大模型够聪明,它就会看懂说明书,然后跟管家说:“好的老板,我需要先用一下那个’罗列文件’的工具”。

管家一听,得嘞!马上就去执行这个操作,把罗列出来的文件列表,再汇报给 AI 大模型。AI 大模型一看,哦,有这些文件啊,那下一步就是把它们一个个读一遍。于是它又对管家下指令…

这个过程就这么来来回回,直到任务完成。这个在我们和 AI 大模型以及工具之间来回传话、干脏活累活的”管家”,就是 AI Agent。那些我们提供给它用的函数或者服务,就是 Agent Tools。

不过,这个管家有时候会犯迷糊。虽然我们在说明书里写清楚了沟通的”格式”,但 AI 大模型毕竟是个概率模型,偶尔会”上头”,不按套路出牌,返回一个格式错误的消息。这时候管家就只能懵圈,然后一遍遍地去问,直到大脑清醒过来给个正确的格式。这显然不是个事儿,效率太低了。

Function Calling

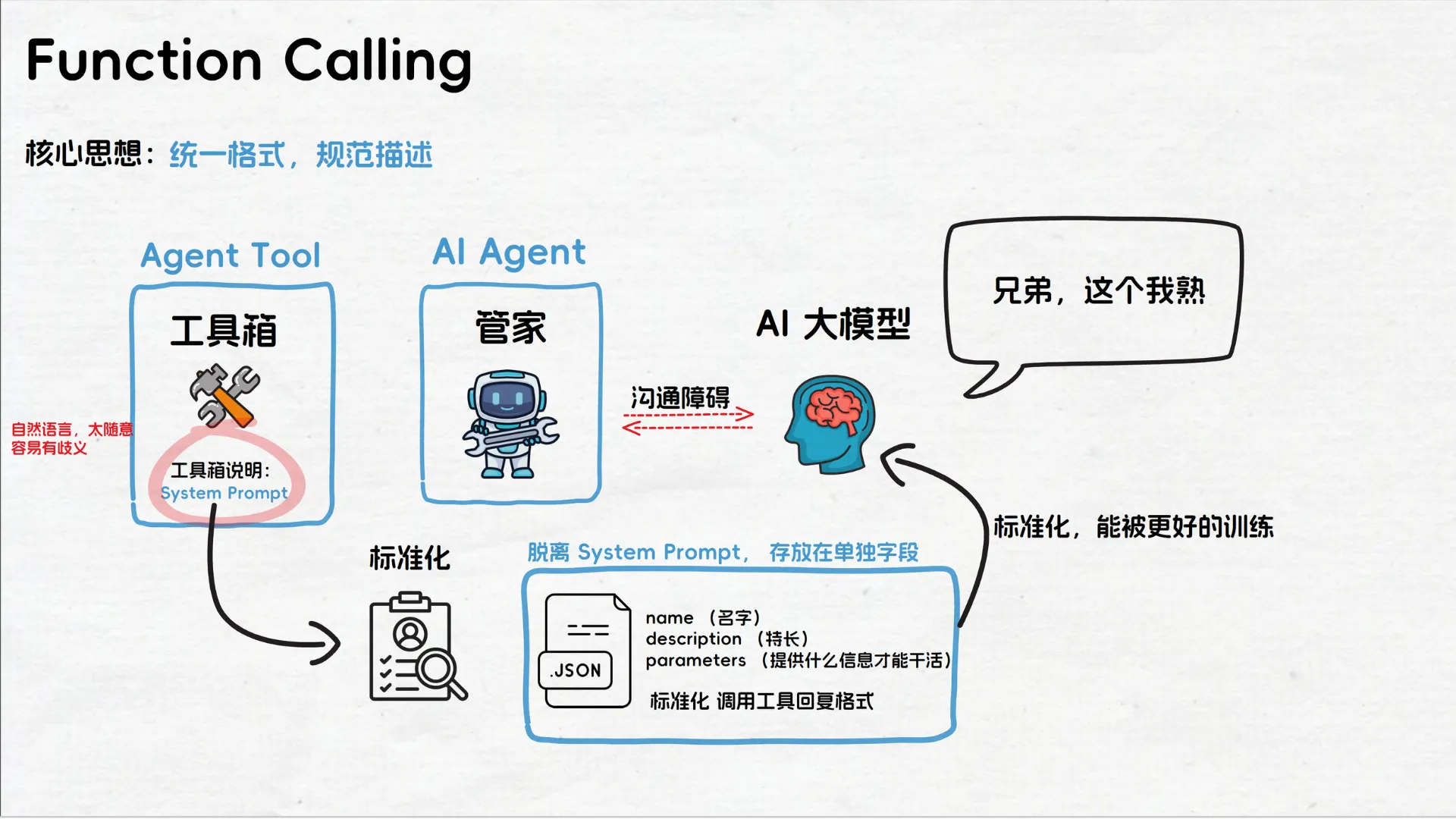

为了解决这个”沟通障碍”,大模型厂商们,像 OpenAI,Google,Anthropic,亲自下场了。他们推出了一个叫 Function Calling 的功能。

这玩意儿的核心思想就八个字:统一格式,规范描述。

还记得我们之前那本自然语言写的”工具说明书”吗?太随意了,容易有歧义。Function Calling 就把它变成了标准化的”简历”。

每个工具(Tool)都得填一张表,用 JSON 格式,清清楚楚地写上你的”名字”(name),“特长”(description),需要”提供什么信息”才能干活(parameters)。

这些标准化的”工具简历”不再和 System Prompt 混在一起,而是被单独放在一个专门的字段里。同时,Function Calling 也规定了 AI 大模型在想使用工具时,回复的”格式”也必须是标准化的。

这么一来,大家说的都是”普通话”,AI 大模型就能被更好地训练,因为它天天都在看这种标准化的简历和请求,对这个流程熟得不能再熟了,犯错的概率自然就大大降低了。

MCP (Model Context Protocol)

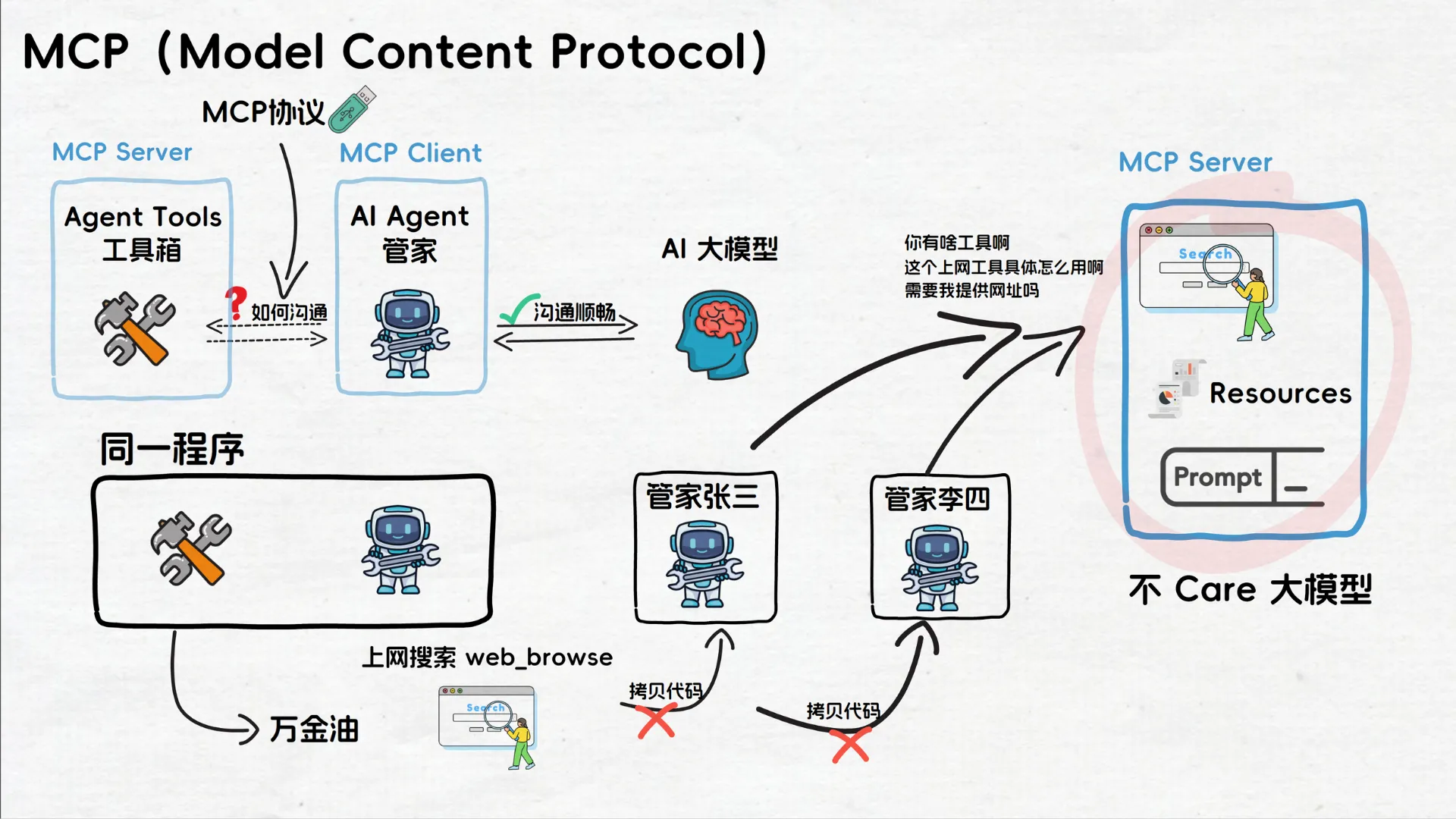

好,现在 AI Agent 和 AI 大模型之间的沟通顺畅了。我们再来看另一边:AI Agent 和它的工具箱(Tools)之间是怎么沟通的。

最开始,大家图省事,就把管家(Agent)和工具(Tool)写在同一个程序里,直接调用就行。

但慢慢地人们发现,有些工具是”万金油”,比如”上网搜索” web_browse 这个工具,张三这个管家要用,李四那个管家也想用。总不能每个管家都配一套一模一样的工具吧?这代码传来传去,也太不优雅了。

于是,MCP(Model Context Protocol) 协议应运而生。你可以把它理解为 AI 界的 USB 协议。

有了这个协议,我们就可以把各种工具(Tools)做成独立的服务,放到一个”工具共享中心”里,这个中心就叫 MCP Server。而那些需要使用工具的管家(Agent),就变成了 MCP Client。

MCP 这套协议,就是专门用来规定 Client(管家)和 Server(工具中心)之间应该怎么交流,怎么借用工具的。

比如,管家可以问工具中心:“你这儿都有啥工具啊?”,“这个’上网’的工具具体怎么用啊?需要我提供网址吗?“等等。

除了这种干活的工具,MCP Server 还能提供别的东西,比如直接提供数据(Resources),或者提供各种场景下的提示词模板(Prompts)。

最关键的是,MCP 不关心你的管家背后是哪个大模型,是 GPT-4 还是 Gemini。它只负责一件事:帮你的 Agent 高效、规范地管理和使用工具、资源和提示词。

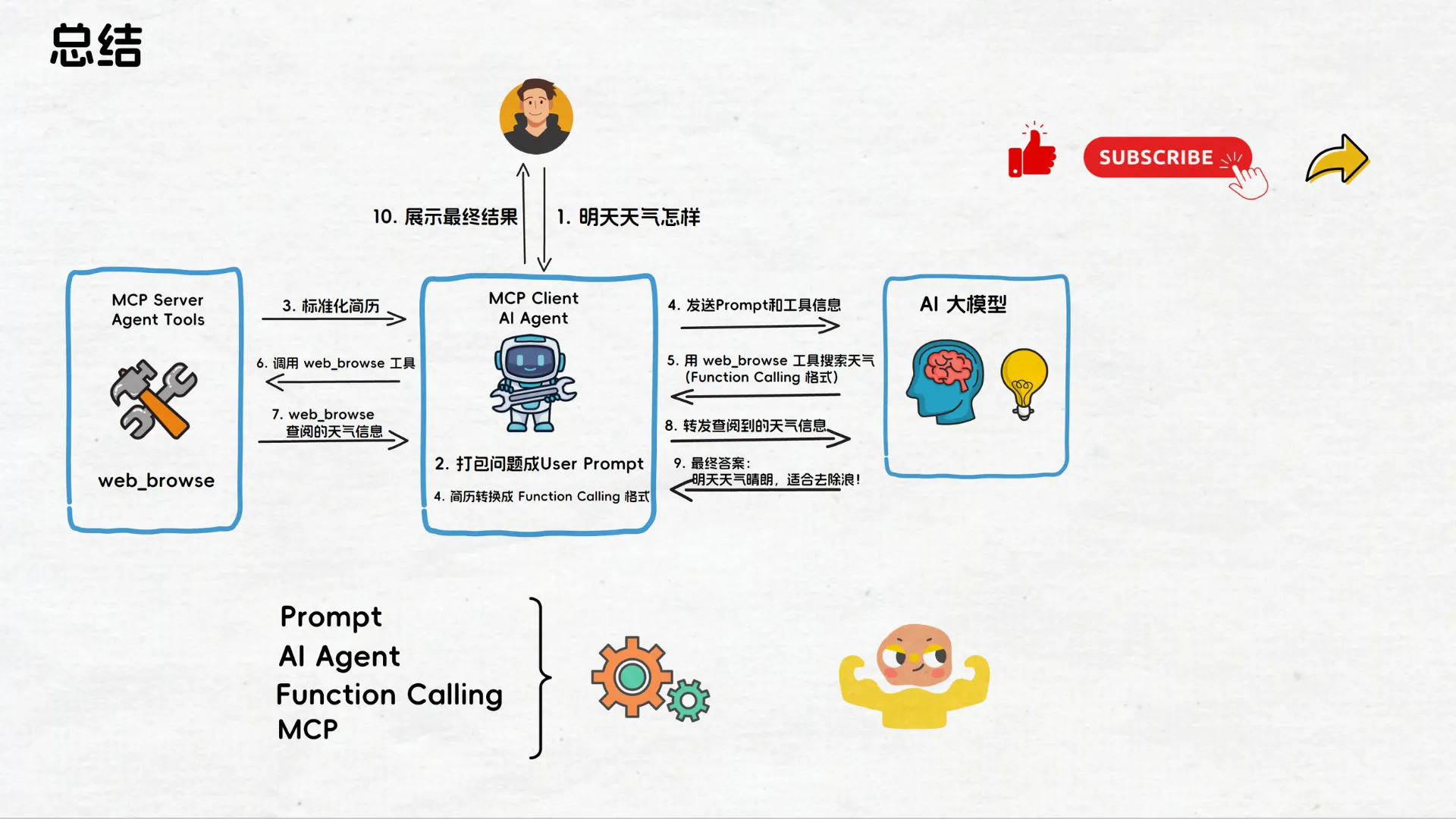

总结

好了,概念都讲完了,我们来把整个流程串一遍,看看它们是怎么合作的。

假设,我想知道”明天天气怎么样?”

- 我把这个问题抛给了我的管家,也就是 MCP Client(或者说 AI Agent)。

- 管家先把我的问题包装成一个 User Prompt。

- 然后,管家通过 MCP 协议,向”工具中心”(MCP Server)发出请求,拿到了所有可用工具的”标准化简历”。

- 管家把这些工具简历,按照 Function Calling 的格式,连同我的问题(User Prompt)一起,打包发给了它背后的大脑——AI 大模型。

- AI 大模型一看,哟,有个叫上网搜索”web_browse”的网页浏览工具,这不正是我需要的吗!于是,它按照 Function Calling 的标准格式,回复了一个调用工具的请求,告诉管家:“快,去网上给我搜一下天气预报!”

- 管家收到指令,立刻通过 MCP 协议,去调用”工具中心”里的”web_browse”工具。

- “web_browse”工具访问了天气网站,把查到的信息返还给了管家。

- 管家再把这个信息转发给 AI 大模型。

- AI 大模型结合网上的信息和自己的知识,进行了一番头脑风暴,最后生成了最终答案:“明天天气晴朗,适合出去浪!”

- 最后,管家把这个结果展示给了我。

所以你看,System Prompt,User Prompt,AI Agent,AI 模型,Agent Tools,Function Calling 和 MCP,它们谁也替代不了谁,而是像一套精密的齿轮,互相配合,共同完成一项复杂的任务。正是因为有了它们的协同工作,AI 才从一个只能聊天的玩具,变成了真正能为我们所用的强大工具。